原标题:

△朱广权,中央广播电视总台央视主持人,担任《新闻30分》《共同关注》等多个栏目的主持人。

完整音频可戳这里↓↓↓

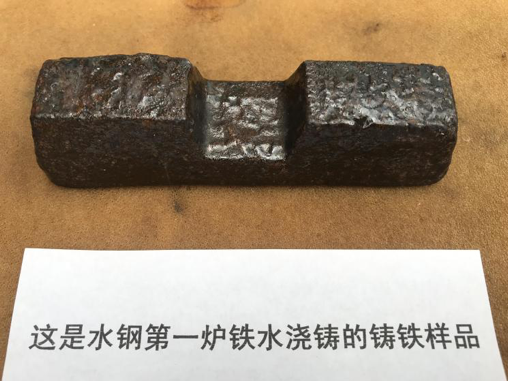

用声音刻录百年记忆,我是革命文物讲述人、主持人朱广权。我要讲述的这件文物,是三线建设时期贵州水钢生产的第一炉铁水铸铁样品,产于1970年10月1日,被当地人称作是“争气铁”。

△水城钢铁厂第一炉铁水浇铸的铸铁样品

这块铸铁样品,长12厘米、宽3厘米、高3厘米,黝黑发亮,中间带着一个凹槽。它被静静地摆放在六盘水的首钢水钢创业馆里,透过它仿佛看到荒凉大山里艰苦创业的三线建设者;仿佛听到回荡在山林间的机器轰鸣声。

上世纪六十年代初,面对复杂的国际形势,党中央决定将国防、科技、工业、交通等产业逐步迁入三线地区。而所谓“三线地区”,是指长城以南、广东韶关以北、京广铁路以西、甘肃乌鞘岭以东的广大地区,涉及我国中西部的13个省、自治区。由此,规模浩大的三线建设拉开帷幕。

“好人好马上三线”!从1964年开始,大批沿海省市的工厂和全国各地的工程能手、技术骨干、科研专家、解放军战士、刚毕业的大中专学生们背起行囊,满怀激情,肩负使命,走进崇山峻岭、荒沟密林。

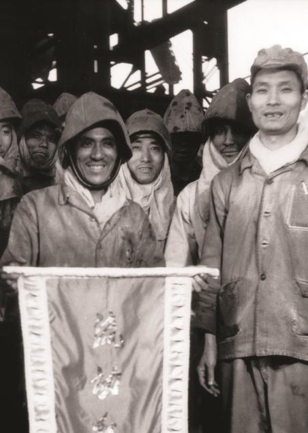

△三线建设时期的水钢建设者

贵州六盘水煤炭资源丰富,有“西南煤海”的美誉。1966年,国家批准贵州水城钢铁厂筹建。根据“靠山、分散、隐蔽”的建设方针,水城钢铁厂选址于贵州水城青杠林,对外称青杠林林场,代号603工程。

△工人们自力更生修建简易住房

徐春刚1968年从辽宁本溪来到水城钢铁厂,那一年他22岁刚刚毕业。回忆起当时的生活,他说,小县城里很少能吃到新鲜的蔬菜,吃上一顿豆腐就是改善生活。但因为有了建设祖国的激情和热血,大家都干劲十足。

徐春刚:你想想小县城也就一两万人口,建设大军,水城就来了8万。我们自己搭席棚子,搭帐篷,不管干部工人都是吃一锅饭,住一样的房子。

△田埂上、水塘边就是工人们的洗漱间、食堂

炼铁需要高炉。水钢炼铁的一号高炉,是1919年日本在华掠夺东北资源时修建的、解放后归属鞍钢的二号高炉。这台高达22米的庞然大物被拆解编号后,跋山涉水,从东北抬进六盘水。

△102岁的水钢一号高炉现在已经成为珍贵的文物

今年82岁的黄震泽当时担任一号高炉工长,他说,不光是高炉,钢厂的建设处处离不开修路架桥等基础设施的完善。

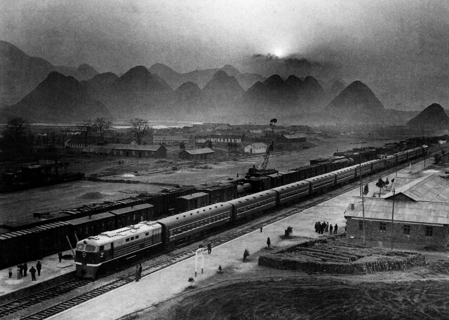

黄震泽:一切都是从零开始,从头进行。所以在施工的现场需要有开山、修路,还要有人员。三线建设里头一个很重要的环节,就是要把相应的铁路给它修通。没有铁路,那么大的高炉,你就是拆成多少块他也运不来。高炉的生产,不单单是高炉本身这一块,还有原料运输等等。

△火车通到水城站

1966年7月26日,水钢一号高炉破土动工。工人们用火一般的劳动热情投身工厂建设,没有加班工资,没有工作界限,抬设备,卸车皮,什么都做,没一个叫苦退让,没一个计较埋怨。彭海泉曾和雷锋是志愿服务队的队友,他说,在这里处处可见甘于奉献的雷锋精神。

彭海泉:那个时候的一块砖,一袋沙子,一袋水泥,所有的建筑、机械、工具都要人工运进我们的施工工地。抬设备到施工现场,要从水城东站,经过一条羊肠小路。白天,你有自己的工作,你去完成你的任务。到了夜间,一吃完晚饭,6:40准时集合,排队一直开赴到修路的现场,到东站搬运物资。每天晚上要搬两趟,都是晚上11点结束。

△工人们人抬肩扛搬运水泥电杆上山

1970年10月1日,是水城钢铁厂的节日。这一天,容积568立方米的“水钢一号”高炉正式出铁,奔腾的铁水,跳跃的铁花儿,格外壮观,人们的欢呼声在群山间久久回荡。

△水钢第一炉铁水出炉时的炼钢工人

当时19岁的宣传干事林桂梅,就在第一炉铁水出铁现场,那天,热火朝天的场景让她至今难忘。

林桂梅:一高炉出铁的时候,铁水流出来,大家都很兴奋。大家这种兴奋的心情是掩盖不住的。

据统计,从1964年到1980年,在贯穿三个五年计划的16年中,国家在三线建设中投入了2000多亿元,占同期全国基本建设总投资的40%左右;400万人跋山涉水,来到祖国的大西南、大西北,建起了1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校,实现了全国工业布局的纵深化。

贵州三线建设博物馆研究室主任 何酉食:国家搞三线建设是举全国之力投入建设,总共贵州省是91个大型项目。涵盖的是国防、煤炭、建材、基础性行业,构成了现在整个贵州现代化工业的脊梁。

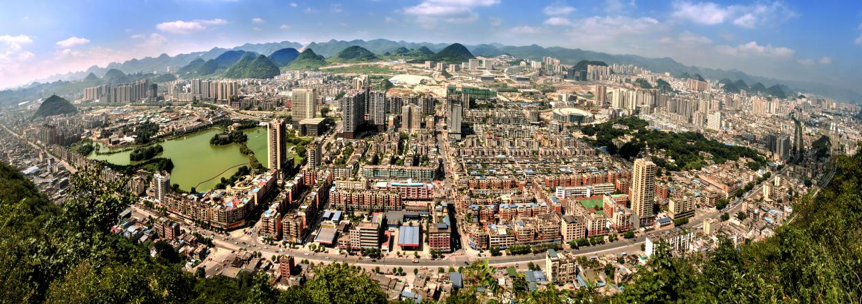

△如今的首钢水钢集团二轧螺纹钢轧制生产线

今天的六盘水,从“江南煤都”变成了“中国凉都”,水城钢铁厂也被列入中国工业遗产保护名录。岁月流转,沧海桑田,一部三线建设史,就是共和国开天辟地的奋斗史。“艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献”的三线精神,则是那段历史留给我们最宝贵的精神财富。

△蓬勃发展的新城——六盘水

吴杨:我是首钢水钢创业馆解说员吴杨,作为三线人的第三代,每次讲起老一辈人创业的故事,我都被深深的感动。我立志要做一名优秀的解说员,讲好三线故事,传承三线文化,把三线精神转化为我们建功新时代的不竭动力。

翻开厚重的中国共产党百年党史,从取得革命的伟大胜利到迈向民族的伟大复兴,一件件饱经沧桑的革命文物,记录了一段段直抵人心的红色故事、一个个继往开来的历史瞬间,是中国共产党披荆斩棘、砥砺奋进最好的见证。

建党百年之际,中央广播电视总台、国家文物局、中央网信办联合推出《红色印记——百件革命文物的声音档案》,在中国之声和总台央视新闻、云听、央广网等新媒体平台同步推出。100位讲述人,用“最美声音”刻录百年记忆。

《红色印记——百件革命文物的声音档案》系列>>

参加开国大典前,他们写下了生死状……翟万臣讲述丨红色印记第61集>>点击查看

邓稼先研制第一颗原子弹时身边的“宝贝”是它!丨红色印记第62集>>点击查看

190万发炮弹落下,美国人依旧攻占不了它!王志飞揭秘上甘岭战役丨红色印记第63集>>点击查看

新中国第一个汽车厂选址东北奥秘何在?王晓巍讲述丨红色印记第64集>>点击查看

听!尼格买提为你讲述新疆驻军集体转业之后的故事丨红色印记第65集>>点击查看

新中国第一次三军联合出动!侯勇揭秘这场战役为何要这样打?丨红色印记第66集>>点击查看

雄赳赳、气昂昂!胜利的歌再唱一遍!邹韵讲述丨红色印记第67集>>点击查看

20万人“移山填海”的伟大工程,中国诗词大会总冠军陈曦骏讲述丨红色印记第68集>>点击查看

六十年前田间地头的“网红”就是它!林溪讲述“东方红”拖拉机丨红色印记第69集>>点击查看

铁锤钢钎凌空抖,人工天河水自来!杜江讲述丨红色印记第70集>>点击查看

靠人力8小时拉24车煤不是传说,阿杰讲述千尺井下故事|红色印记第71集>>点击查看

“争气桥”的背后,藤新讲述南京长江大桥建设“九九八十一难”丨红色印记第72集>>点击查看

雷锋罕见原声再现,孙悦斌讲述“永不生锈的‘螺丝钉’”丨红色印记第73集>>点击查看

你没见过的“干打垒”,铁人王进喜就住它!孟令军讲述丨红色印记第74集>>点击查看

毛泽东为何珍藏这两盘磁带?戴玉强告诉你答案丨红色印记第75集>>点击查看

总监制丨刘晓龙 顾玉才

监制丨高岩

总策划丨崔欣 樊新征

策划丨丁飞 孙鲁晋

协调丨孙鲁晋 朱敏 冯烁 赵初楠

记者丨陈屹 柴华

编辑丨柴华

讲述人丨朱广权

制作丨初熙

新媒体丨杜希萌 王远 赵初楠

顾问丨中央党史和文献研究院研究员 徐鹏堂

鸣谢丨六盘水市委宣传部 贵州三线建设博物馆 首钢水城钢铁(集团)有限公司